Af Mogens Rostgaard Nissen, forskningsleder, Centralbiblioteket for Sydslesvig i Flensborg

Allerede året før Genforeningen blev der lavet en film om, hvordan sydslesvigske børn blev sendt på sommerferie i Danmark. Her kunne de både få en god og nærende kost, blive påvirket af dansk kultur og lære det danske sprog. Gennem årene har mange tusinde sydslesvigske børn været på sommerferie i Danmark, og disse ferier har stadig stor betydning for mange dansksindedes kontakt med Danmark og danskerne. Optagelser af feriebørnene er vigtige elementer i flere film om det danske mindretal.

Mindretallet har gennem årene modtaget økonomisk og politisk støtte fra Danmark – både fra den danske stat og fra private organisationer, herunder især Grænseforeningen. Filmproduktionen om mindretallet har været mulig, fordi der løbende er sendt penge fra Danmark til Sydslesvig.

Et væsentligt formål med mange Sydslesvig-film har været at vise mindretallet fra den bedste side. Filmene er rettet mod den danske befolkning, og budskabet har normalt været, at det var et levende mindretal, som havde behov for støtte fra Danmark. Derfor var det vigtigt, at holde den danske befolkning positivt stemt over for de dansksindede sydslesvigere.

Læs resten af artiklen under filmserien

En foranderlig minoritet under pres

Særligt i første halvdel af det 20. århundrede var mindretallet under stærkt pres fra tyske lokale og regionale myndigheder, mens forholdene siden 1950’erne løbende er blevet bedre og mere afspændt. Desuden har mindretallet ændret sig markant siden 1920. I de første årtier bestod det af mennesker, der nærmest var født ind i mindretallet, og som via danske skoler, sports- og spejderforeninger og årlige sommerferieophold i Danmark blev stærkt præget af dansk kultur og sindelag. I dag har en stor del af mindretallet en tysk baggrund i den forstand, at ingen af forældrene tidligere har været forbundet med mindretallet eller med Danmark.

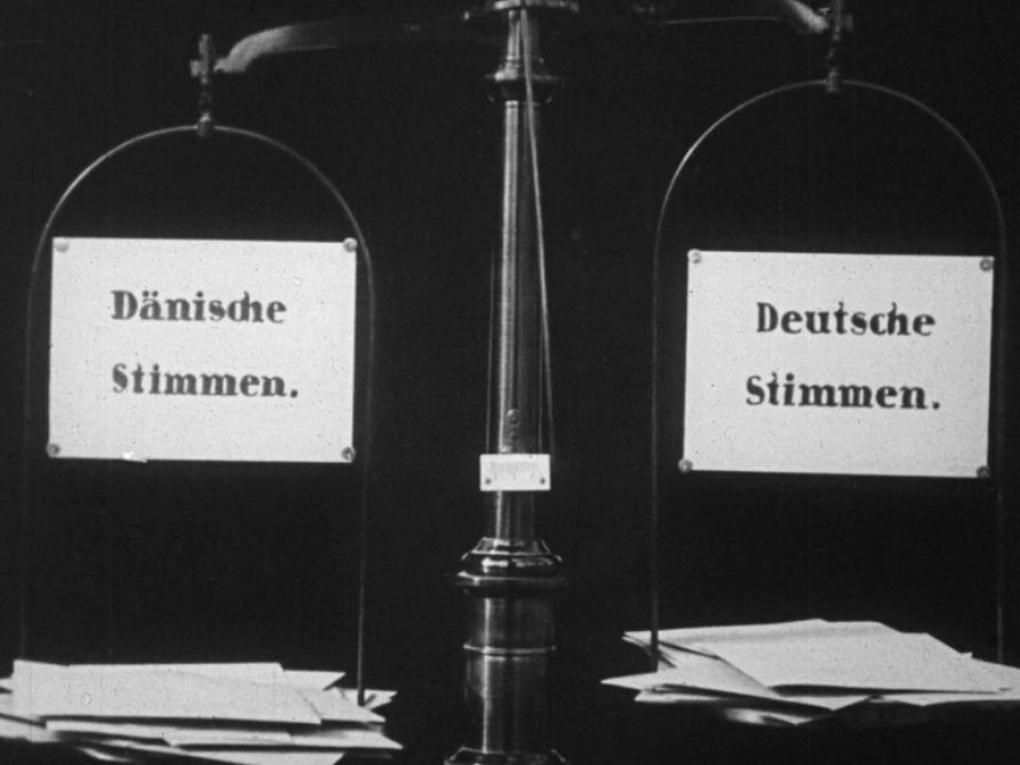

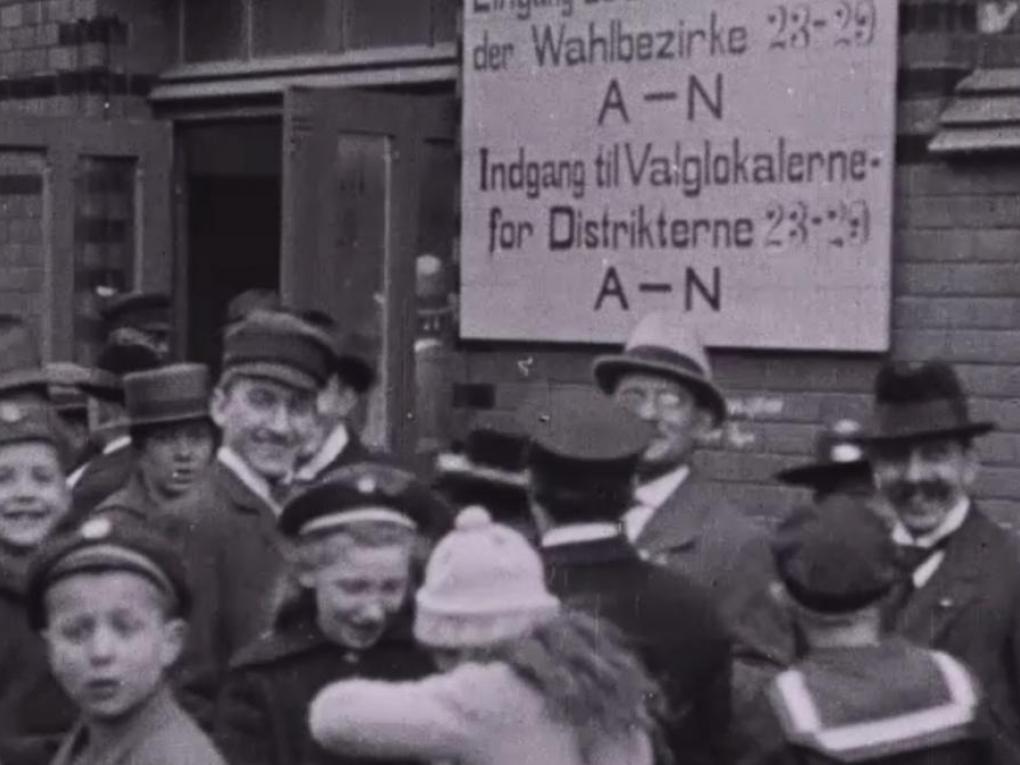

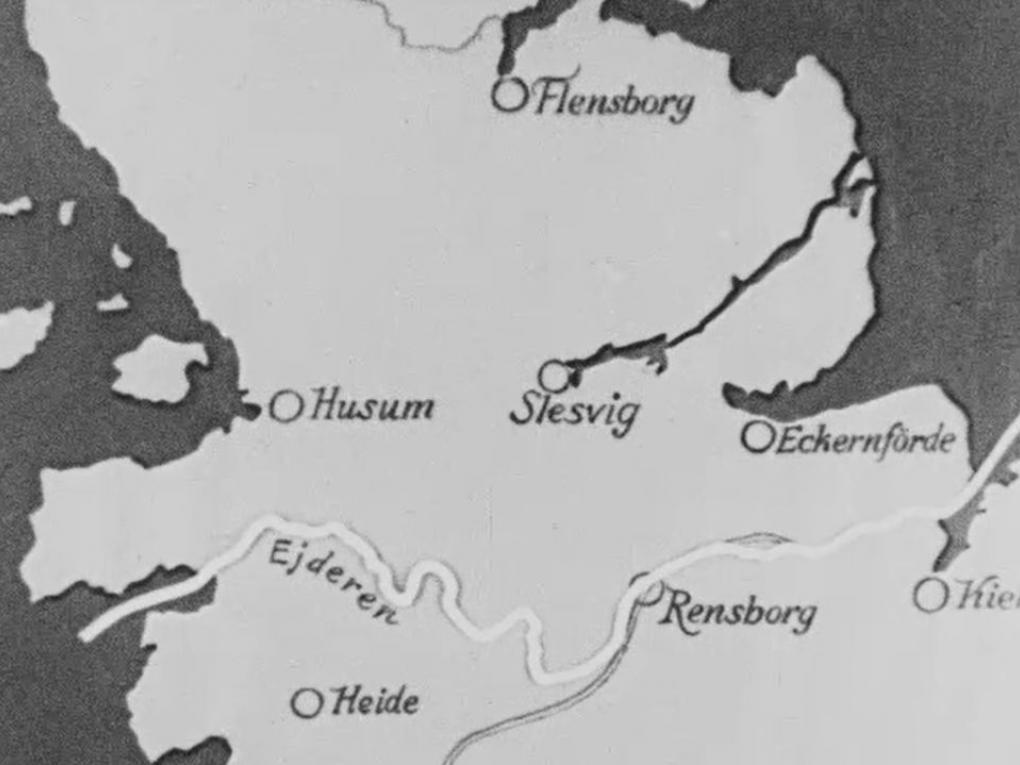

Afstemningen i 1920 er vist i et par film fra afstemningszone 2, som omfattede Flensborg og sognene lige syd for 1920-grænsen. Afstemningskampen var hård, og der er mange eksempler på, at danske møder blev chikaneret, ligesom flere danske foredragsholdere måtte flygte for ikke at få tæsk. Dannebrog og danske valgplakater blev ofte revet ned eller malet over, og mange danske huse fik smadret ruder. Selve afstemningen foregik ikke fuldt demokratisk, men dette til trods var der et meget stort tysk flertal i Flensborg, hvor tre ud af fire stemte tysk. I filmene ser man tegn på den uforsonlige afstemning. Ganske vist havde Den internationale Kommission – nedsat af Første Verdenskrigs vindende magter USA, Storbritannien og Frankrig – til opgave at sørge for en fredelig og retfærdig afstemningskamp, og flere tusinde britiske og franske soldater var af den grund i Slesvig, men de kunne ikke være overalt og sikre, at alt gik redeligt til.

Efter Genforeningen skød utallige foreninger op: Den slesvigske Forening; Skoleforeningen; Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger; den danske menighed; Den slesvigske Kvindeforening m.fl., og i september 1921 blev det første danske årsmøde afholdt. Årsmøderne er blevet vist i mange film om Sydslesvig som et bevis på mindretallets danskhed, og som et udtryk for, hvordan det adskilte sig fra den tyske flertalsbefolkning. Filmene illustrerer også de tætte bånd mellem Danmark og Sydslesvig, idet mange rigsdanske politikere – blandt andet mange statsministre – har besøgt mindretallet i forbindelse med årsmøderne.

Nazistisk undertrykkelse

I de første årtier efter Genforeningen tilhørte mange dansksindede samfundets lavere sociale lag, og det havde stor betydning under 1930’ernes økonomiske krise. Mange blev arbejdsløse og fik behov for offentlig understøttelse, hvilket gjorde dem sårbare over for de nazistiske myndigheders undertrykkelse. Der er talrige eksempler på, at myndighederne krævede udmeldelse af danske foreninger og omflytning af børnene til tyske skoler, for at dansksindede kunne modtage offentlige ydelser.

Undertrykkelsen under det nazistiske regime var massiv, og mange valgte at forlade mindretallets foreninger for at undgå forfølgelse. Selv om der formelt bestod en række mindretalsrettigheder ifølge den tyske forfatning, blev disse rettigheder i realiteten tilsidesat. Derfor svandt mindretallet ind til en lille kerne på knap 3.000 medlemmer af Den slesvigske Forening. Men der var naturligvis mange mennesker, der regnede sig selv som dansksindede, selv om de ikke var medlemmer af mindretallets foreninger eller havde børn i de danske skoler. Under krigen blev omkring 1000 unge, dansksindede mænd indkaldt som tyske soldater, og mellem 250 og 300 faldt. Det var selvsagt en smertelig følge af, at de fleste dansksindede havde tysk pas.

Under det nazistiske regime var det vigtigt at fortælle i Danmark, at danskheden i Sydslesvig var under stort pres, og at 1920-grænsen og Sønderjylland var truet. Derfor rejste flere sydslesvigere til Danmark og fortalte om forholdene i Nazi-Tyskland. To af foredragsholderne – rektor på Ansgar-Skolen i Slesvig, Svend Johannsen, og sekretær i Den slesvigske Forening, Frederik Petersen – lavede hver sin Sydslesvigfilm, som blev vist i forbindelse med deres foredrag. De slog tydeligt på Sydslesvigs danske fortid ved at vise forskellige historiske bygninger og mennesker fra mindretallet frem. Desuden var der stort fokus på skolelivet, fordi beskyttelsen af børnene var det vigtigste for mindretallet. De skulle sikres mod nazismens gift ved at gå i dansk skole og derved slippe for at blive indlemmet i Hitler-Jugend og Bund deutscher Mädel. Formålet med filmene var at sikre støtte i kampen mod de nazistiske myndigheder og den tyske flertalsbefolkning.

Efterkrigstidens nationale boom

Efter den tyske kapitulation i 1945 blev der lavet flere propagandafilm, som skulle sikre opbakning i Danmark til en ny folkeafstemning i Sydslesvig. Der ville formentlig have været et flertal for indlemmelse i Danmark over det meste af regionen, hvis man havde gennemført en folkeafstemning i de første efterkrigsår. I Danmark blev der indsamlet flere hundredetusinde underskrifter, som støttede afstemningskravet, men da der ikke var politisk opbakning, mistede sagen momentum, og fra omkring 1950 meldte mange tusinde mennesker sig igen ud af de danske foreninger.

I løbet af de første to-tre efterkrigsår blev antallet af mennesker tilknyttet mindretallet 25-doblet, og ved de første valg i 1946 og 1947 stemte omkring 100.000 på de danske kandidater, hvorfor der var dansk flertal i de største byer Flensborg, Slesvig og Husum. Desuden blev der bygget danske skoler over hele Sydslesvig, blandt andet i områder, hvor der før 1939 stort set ingen dansksindede havde været. Scener fra danske skoler indgår som en fast bestanddel i mange film fra regionen. Denne store nationale omvæltning hang sammen med flere ting, men det væsentligste var, at mange i Sydslesvig ønskede en ny folkeafstemning, så området kunne blive en del af Danmark. Sådan gik det som nævnt ikke, fordi danske politikere frygtede, at en afstemning ville medføre et stort tysk mindretal i Danmark, der kunne skabe fremtidig uro og ufred med Tyskland. Frygten hang sammen med, at regioner med store tyske mindretal var de første, Hitler-Tyskland indlemmede i ’Das Reich’ i slutningen af 1930’erne. Det nationale boom medførte også en stigende chikane af mindretallet i slutningen af 1940’erne og begyndelsen af 1950’erne, og først med Bonn-erklæringen i 1955 blev mindretallets rettigheder sikret, ligesom det liberale princip ”Minderheit ist, wer will” – ”Til mindretallet hører den, der vil det” – blev knæsat.

Fra begyndelsen af 1960’erne og frem til nu har mange med tysk baggrund valgt at blive en del af mindretallet. Det er oftest sket ved, at tyske forældre har meldt deres børn ind i danske børnehaver og skoler. Selv om der tales tysk i mange sydslesvigske hjem, og selv om kun få familier har haft et tilhørsforhold til mindretallet gennem flere generationer, betyder det ikke, at danske værdier og det danske sprog er på retræte. Tværtimod viser nye undersøgelser, at langt de fleste dansksindede i Sydslesvig vægter sproget og de danske værdier meget højt. De titusindvis af mennesker, der har været igennem det danske skolesystem i Sydslesvig, behersker det danske – og det tyske – sprog perfekt, ligesom mange tusinde sydslesvigere har læst og/eller arbejdet i Danmark.

Kendskabet i Danmark til det danske mindretal syd for grænsen er gennem de seneste årtier blevet stadigt mindre, og Sydslesvig er ikke længere en folkesag i Danmark, som det var i midten af det 20. århundrede. Det afspejles også i filmene. Uden at de kan betegnes som ’rene’ informationsfilm, har formålet været at fortælle et relativt uinformeret dansk publikum om mindretallet syd for grænsen, og at Sydslesvig er et besøg værd. Det seneste eksempel på den type film er ”De glemte danskere” fra 2014, der blev vist på DR-TV.

Tysk version:

DIE DÄNISCHE MINDERHEIT IN SÜDSCHLESWIG

Von Mogens Rostgaard Nissen, Forschungsleiter, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

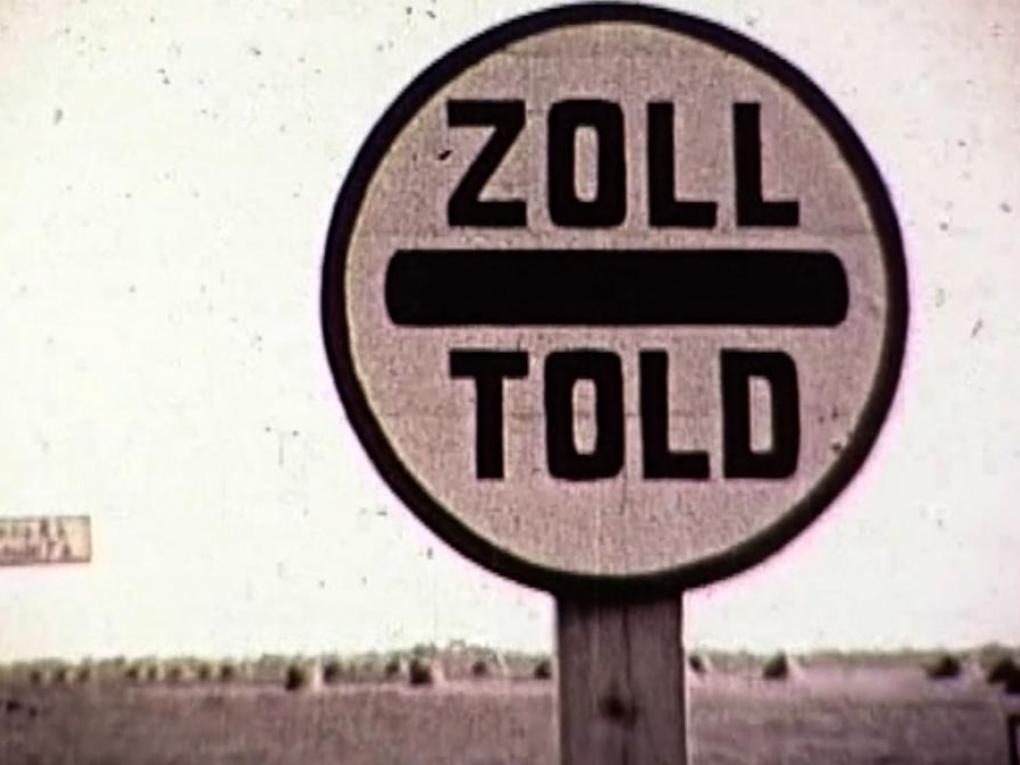

Nach der auf Grundlage einer Volksabstimmung vollzogenen Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland im Jahr 1920 verblieben etwa 10.000 dänisch gesinnte Bürger auf der deutschen Seite der Grenze. Über diese nationale Minderheit in Südschleswig wurden in den letzten 100 Jahren zahlreiche Filme gedreht. Das Archiv der Dänischen Zentralbibliothek für Südschleswig präsentiert hier eine Reihe dieser Filme und erzählt die Geschichte der Minderheit.

Filme aus Südschleswig - warum?

Bereits im Jahr vor der Volksabstimmung von 1920 wurde ein Film gedreht, der zeigt wie Kinder aus Südschleswig in den Sommerferien nach Dänemark geschickt wurden. Hier konnten sie sich einerseits in der entbehrungsreichen Zeit nach dem Weltkrieg gut und gesund ernähren, und andererseits die dänische Kultur erleben und die dänische Sprache erlernen. Im Laufe der Jahre kamen auf diese Art viele tausend Kinder aus Südschleswig in den Sommerferien nach Dänemark. Für die Südschleswiger, wie sich die Mitglieder der Minderheit bezeichnen, sind die Reisen bis heute von großer Bedeutung für den Kontakt mit Dänemark und den Reichsdänen. In mehreren Filmen über die dänische Minderheit sind Aufnahmen der Ferienkinder darum wichtige Elemente.

Im Laufe der Jahre hat die Minderheit umfangreiche finanzielle und politische Unterstützung von Dänemark erhalten - sowohl vom dänischen Staat als auch von privaten Organisationen, insbesondere vom dänischen Grenzverein. Filmproduktionen über die Minderheit waren also auch möglich, weil kontinuierlich Geld aus Dänemark nach Südschleswig geflossen ist.

Ein wichtiges Ziel vieler Südschleswig-Filme war es dementsprechend, die Minderheit von ihrer besten Seite zu zeigen. Die Filme richteten sich an die dänische Bevölkerung, und die Botschaft war in erster Linie, dass es eine sehr lebendige Minderheit war, die gleichzeitig aber auch Unterstützung aus Dänemark benötigte um fortbestehen zu können. Es war also wichtig, das positive Bild von den Südschleswigern in der dänischen Bevölkerung zu erhalten.

Eine sich verändernde Minderheit unter Druck

Insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stand die Minderheit unter starkem Druck der deutschen Kommunal- und Regionalbehörden, wohingegen sich die Bedingungen seit den 1950er Jahren kontinuierlich verbessert und entspannt haben. Allerdings hat sich die Minderheit seit 1920 auch deutlich verändert. In den ersten Jahrzehnten bestand sie fast ausschließlich aus Menschen, die in die Minderheit hineingeboren wurden und die durch dänische Schulen, Sport- und Pfadfinderverbände, sowie jährliche Sommerferienaufenthalte in Dänemark stark von der dänischen Kultur und Denkweise beeinflusst wurden. Heute hat ein großer Teil der Minderheit einen deutschen Hintergrund, da oft keiner der Elternteile zuvor mit der Minderheit oder mit Dänemark verbunden war.

Über die Abstimmung aus dem Jahr 1920 gibt es einige Filme aus der zweiten Abstimmungszone, zu der Flensburg und die Kirchspiele südlich entlang der später gezogenen Grenze gehörten. Der Wahlkampf wurde heftig geführt und es gibt viele Beispiele dafür, dass dänische Versammlungen gestört wurden, genauso wie mehrere dänische Redner vor drohenden Übergriffen fliehen mussten. Die dänische Flagge und dänische Wahlplakate wurden abgerissen oder übermalt, und bei vielen dänischen Haushalten wurden die Fenster eingeschlagen. Es gab einige undemokratische Versuche die Wahl zu beeinflussen, doch auch ohne diese Eingriffe gab es in Flensburg eine sehr große deutsche Mehrheit. Drei von vier Wählern stimmten Deutsch. Die Internationale Kommission, die von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich eingesetzt wurde, hatte den Auftrag, eine friedliche und gerechte Abstimmung zu gewährleisten. Tausende britischer und französischer Soldaten waren zu diesem Zweck in der Region stationiert. Sie konnten aber nicht überall sein um sicher zu stellen, dass alles fair ablief. In den zeitgenössischen Filmaufnahmen lassen sich Anzeichen dieses unversöhnlichen Wahlkampfes erkennen.

Nach der Grenzziehung wurden unzählige dänische Vereine gegründet: Unter anderem der dänische Kulturverein (SSF), Der Schulverein; Jugendverbände; die dänische Kirchengemeinde und der Frauenverband. Im September 1921 fand das erste große dänische Jahrestreffen statt. In den Filmen wurden die jährlichen Treffen als Beweis für das Dänentum der Minderheit und als Ausdruck des Unterschieds zur deutschen Mehrheitsbevölkerung gezeigt. Die Filme veranschaulichen auch die engen Beziehungen zwischen Dänemark und Südschleswig, da viele dänische Politiker - darunter viele Regierungschefs - die Minderheit im Zusammenhang mit den jährlichen Treffen besucht haben.

Unterdrückung durch die Nazis

In den ersten Jahrzehnten nach der Grenzziehung gehörten viele dänisch gesinnte Menschen zu den unteren sozialen Schichten der Gesellschaft, und dies war während der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre von großer Bedeutung. Viele wurden arbeitslos und brauchten öffentliche Unterstützung, was sie für die Unterdrückung der Nationalsozialistischen Behörden anfällig machte. Es gibt zahlreiche Beispiele, in denen Behörden von dänisch gesinnten Antragstellern die Abmeldung aus dänischen Vereinen und die Ummeldung von Kindern in deutsche Schulen forderten, um öffentliche Leistungen beziehen zu können.

Die Unterdrückung durch das NS-Regime war massiv und viele entschieden sich tatsächlich dafür, die dänischen Minderheitenverbände zu verlassen, um eine Verfolgung zu vermeiden. Obwohl es in der deutschen Verfassung formal eine Reihe von Minderheitenrechten gab, wurden diese Rechte im Alltag missachtet. Daher schrumpfte die aktive dänische Minderheit auf einen kleinen Kern von nur noch etwa 3.000 Mitgliedern des Kulturvereins. Viele Menschen fühlten sich dennoch weiterhin als Dänen, auch wenn sie keine Mitglieder der Minderheitenverbände waren oder und ihre Kinder nicht auf die dänischen Schulen schickten.

Dass die meisten Dänischgesinnten einen deutschen Pass hatten, führte zudem zu der schmerzhaften Tatsache, dass während des Krieges etwa 1.000 junge Südschleswiger als deutsche Soldaten eingezogen wurden, und zwischen 250 und 300 von ihnen ihr Leben verloren.

Während der NS-Diktatur war es für die Minderheit wichtig, gegenüber Dänemark zu kommunizieren, dass das Dänische in Südschleswig unter großem Druck stand und dass die Grenze von 1920 und damit auch das dänische Südjütland bedroht waren. Deshalb reisten mehrere Südschleswiger nach Dänemark und berichteten über die Verhältnisse im nationalsozialistischen Deutschland. Zwei der Redner – Svend Johannsen, Rektor der dänischen Ansgar-Schule in Schleswig, und der Sekretär des Schleswig-Vereins, Frederik Petersen - drehten jeweils ihren eigenen Südschleswig-Film, den sie im Zusammenhang mit ihren Vorträgen zeigten. Sie stellten die dänische Vergangenheit Südschleswigs dar, indem sie verschiedene historische Gebäude und Personen aus der Minderheit portraitierten. Ein weiterer Schwerpunkt der Filme lag auf dem Schulwesen, da der Schutz der Kinder in dieser Zeit für die Minderheit das Wichtigste war. Sie sollten vor dem Einfluss des Nationalsozialismus geschützt werden, indem sie dänische Schulen besuchten, weil sie dann nicht in die Hitler-Jugend und den Bund deutscher Mädel eintreten mussten. Ziel der Filme war es also, die Unterstützung im Kampf gegen die NS-Behörden und die deutsche Mehrheitsbevölkerung zu sichern.

Der nationale Boom der Nachkriegszeit

Nach der deutschen Kapitulation von 1945 wurden mehrere Propagandafilme gedreht, die in Dänemark die Unterstützung für eine neue Abstimmung in Südschleswig sichern sollten. Es hätte in weiten Teilen der Region möglichweise eine Mehrheit für die Eingliederung in Dänemark geben können, wenn in den ersten Nachkriegsjahren ein solches Referendum durchgeführt worden wäre. In Dänemark wurden Hunderttausende von Unterschriften gesammelt, die die Forderung nach einer erneuten Abstimmung unterstützten. Da es jedoch von Seiten der Politik keine Unterstützung für diese Idee gab, verlor das Projekt an Dynamik, und ab etwa 1950 traten viele Tausend Menschen wieder aus den dänischen Verbänden aus.

In den ersten zwei oder drei Nachkriegsjahren hatte sich die Zahl der Angehörigen der Minderheit zunächst 25-fach erhöht, und bei den ersten Wahlen 1946 und 1947 stimmten etwa 100.000 für die dänischen Kandidaten, weshalb es in den größten Städten Flensburg, Schleswig und Husum eine dänische Mehrheit gab. Darüber hinaus wurden in ganz Südschleswig dänische Schulen gebaut, auch in Gebieten, in denen es vor 1939 praktisch keine Dänen gegeben hatte. Szenen aus dänischen Schulen waren darum auch in dieser Zeit ein wesentlicher Bestandteil vieler Filme aus der Region. Der große nationale Aufschwung hatte verschiedene Gründe, aber der Wichtigste war der Wunsch nach einem neuen Referendum, damit das Gebiet ein Teil Dänemarks werden konnte. Wie bereits erwähnt, kam es nicht dazu, denn dänische Politiker befürchteten, dass eine Grenzverschiebung zu einer großen deutschen Minderheit in Dänemark führen würde, die für Unruhe sorgen könnte, was wiederum zu Schwierigkeiten im Verhältnis zu Deutschland führen könnte. Darüber hinaus hatte man noch in Erinnerung, dass Ende der 1930er Jahre als erstes Regionen mit großen deutschen Bevölkerungsanteilen von Hitlerdeutschland dem Reich angegliedert wurden.

Der nationale Aufschwung führte auch in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren zu einer steigenden Zahl von Übergriffen gegen die dänische Minderheit. Erst mit den Bonner Erklärungen von 1955 wurden die Rechte der Minderheit gesichert, und das liberale Prinzip "Minderheit ist, wer will" - etabliert.

Von den frühen 1960er Jahren bis heute haben sich viele mit deutschem Hintergrund dafür entschieden, Teil der Minderheit zu werden. Dies geschah zumeist indem deutsche Eltern ihre Kinder in dänischen Kindergärten und Schulen anmeldeten. Obwohl heute in vielen Haushalten in Südschleswig Deutsch gesprochen wird und nur wenige Familien seit mehreren Generationen zur Minderheit gehören, bedeutet dies nicht, dass sich die dänischen Werte und die dänische Sprache auf dem Rückzug befinden. Im Gegenteil, neue Studien zeigen, dass die dänische Sprache und die dänischen Werte bei der überwiegenden Mehrheit der Dänen in Südschleswig einen hohen Stellenwert besitzen. Die Zehntausende von Menschen, die das dänische Schulsystem in Südschleswig durchlaufen haben, beherrschen beide Sprachen perfekt, genauso wie viele Tausend Südschleswiger in Dänemark studiert oder gearbeitet haben.

In Dänemark ist das Wissen um die dänische Minderheit südlich der Grenze in den letzten Jahrzehnten immer geringer geworden. Südschleswig ist in Dänemark nicht mehr so ein gesellschaftliches Thema, wie noch in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Dies spiegelt sich auch in den Filmen wider. Ohne dass man sie als „reine“ Informationsfilme bezeichnen könnte, bestand der Zweck doch darin, einem relativ breiten dänischen Publikum von der Minderheit südlich der Grenze zu erzählen, und dass Südschleswig grundsätzlich einen Besuch wert sei. Das neueste Beispiel für diese Art Film ist die im dänischen Hauptprogramm gezeigte Produktion „De glemte danskere“ ("Die vergessenen Dänen") aus dem Jahr 2014.

Mogens Rostgaard Nissen | 4. december 2020