Af Frank Lubowitz, pensioneret arkivar, Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe i Sønderborg

Det tyske islæt i Nordslesvig udspringer af en lang historisk udvikling, som begyndte længe før mindretallet opstod med grænsedragningen i 1920.

De tyske nordslesvigeres særlige identitet er er præget fra to sider: af den danske indflydelse nordfra og den nære forbindelse til Holsten sydfra. Mindretallet slår således bro mellem de to nationer. Det rækker helt tilbage til den sene middelalder, hvor en stærk handelsmæssig, sproglig og kulturel indflydelse sydfra på hertugdømmet Slesvig fik stor betydning for den danske stat.

Selv om vekselvirkningen mellem dansk og tysk indflydelse stod på i århundreder, var den kulturelle og sproglige tilknytning til den ene eller den anden side den enkeltes personlige valg. På denne vis har man fra statsligt hold respekteret, at befolkningen i regionen kunne have både det ene eller det andet sproglige og kulturelle tilhørsforhold i århundreder.

Først i 1800-tallet blev hertugdømmet Slesvig til stridsæblet mellem danskere og tyskere. Under påberåbelse af ’historiske rettigheder’ blev der nu gjort krav på Slesvig fra begge sider.

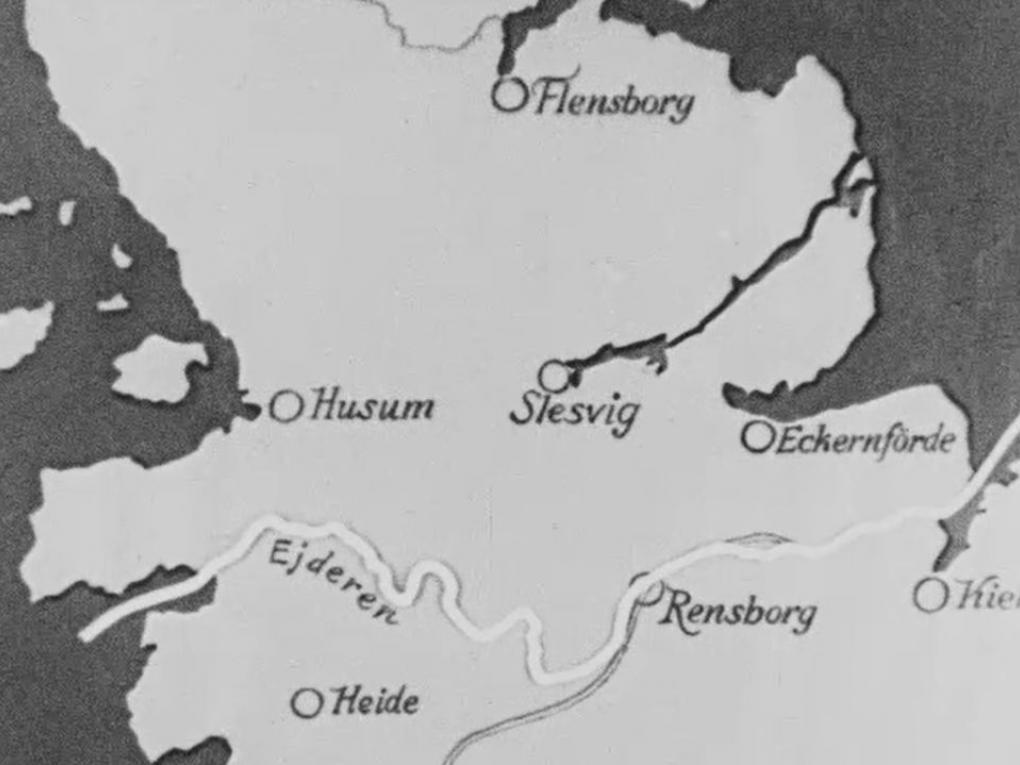

Mellem den Første Slesvigske Krig 1848-51 og 1920 var hertugdømmet Slesvig - selv efter at det i 1864 blev løst fra den danske helstat og siden blev til den preussiske provins Slesvig-Holsten, og fra 1871 hørte til Det tyske Rige - mere danskpræget i den nordlige del. I den sydlige del derimod var flertallet tyskpræget og stærkt forbundet med Holsten og Tyskland.

Preußen forsøgte at germanisere den dansksindede befolkning i den nordlige del af Slesvig gennem sprogregulativer. Dette mislykkedes, og den danske andel af befolkningen i Nordslesvig forblev indtil Første Verdenskrig stort set stabil.

Læs resten af artiklen under filmserien

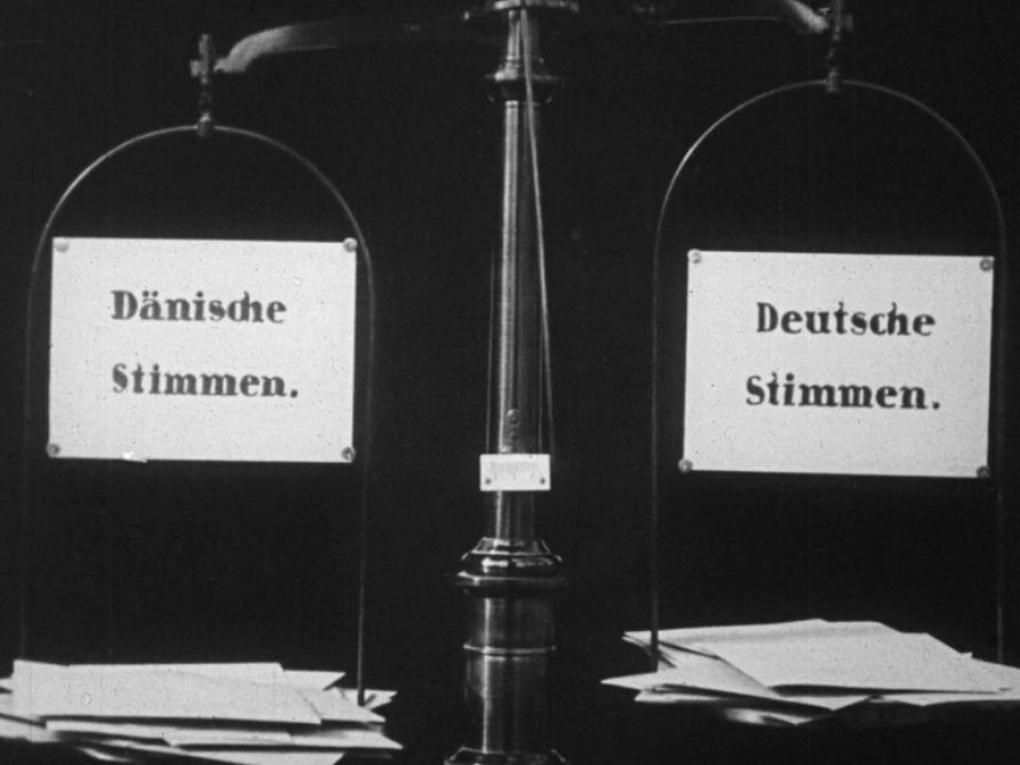

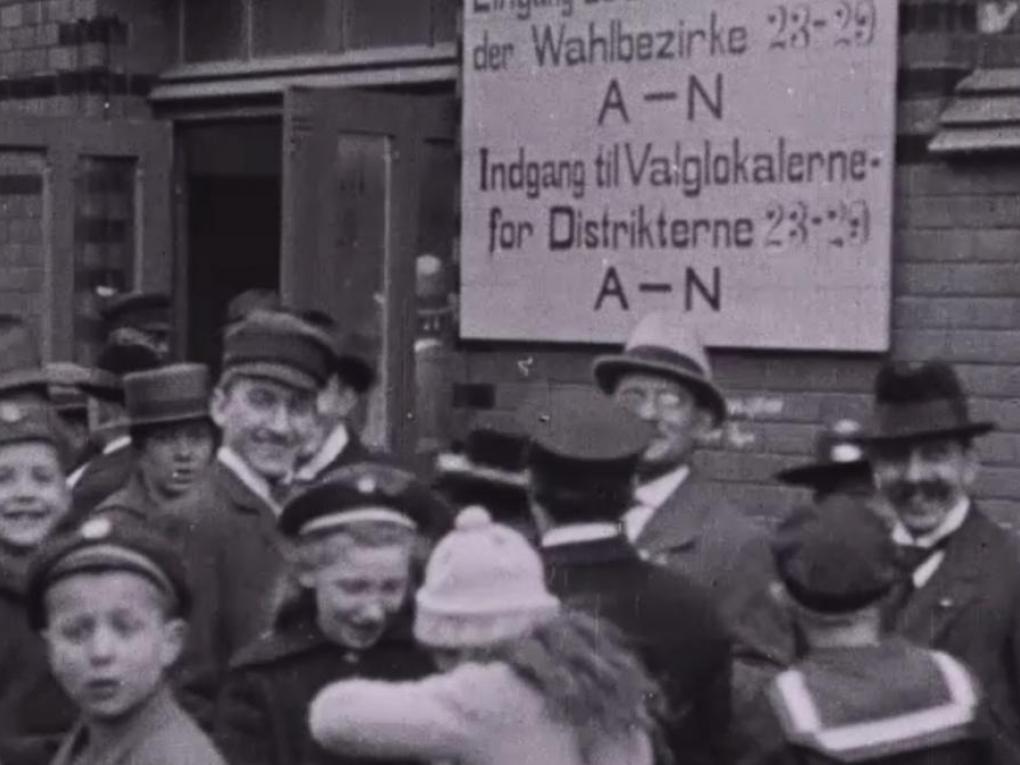

Folkeafstemningen i 1920

Ved afslutningen af Første Verdenskrig bød muligheden sig for at kræve en folkeafstemning om Slesvigs fremtidige tilhørsforhold med støtte fra den danske stat for den danske befolkning i Nordslesvig. Formaliteterne om folkeafstemningen blev – ligesom for andre områder med nationale mindretal – fastlagt i Versaillestraktaten. Der skulle stemmes en bloc i Nordslesvig (1. Afstemningszone: Fra den nordlige grænse af Nordslesvig, Kongeåen, til den såkaldte Clausen-linje, dvs. den nuværende grænse) og i en 2. zone syd for Clausen-linjen i de respektive kommuner. Nordslesvig besluttede sig den 10. feb. 1920 med 75% af stemmerne for et tilhørsforhold til Danmark. I kommunerne fra den 2. zone var der et overvejende flertal for at forblive tysk. Clausen-linjen, som adskilte den første og den anden afstemningszone, blev den nye grænse.

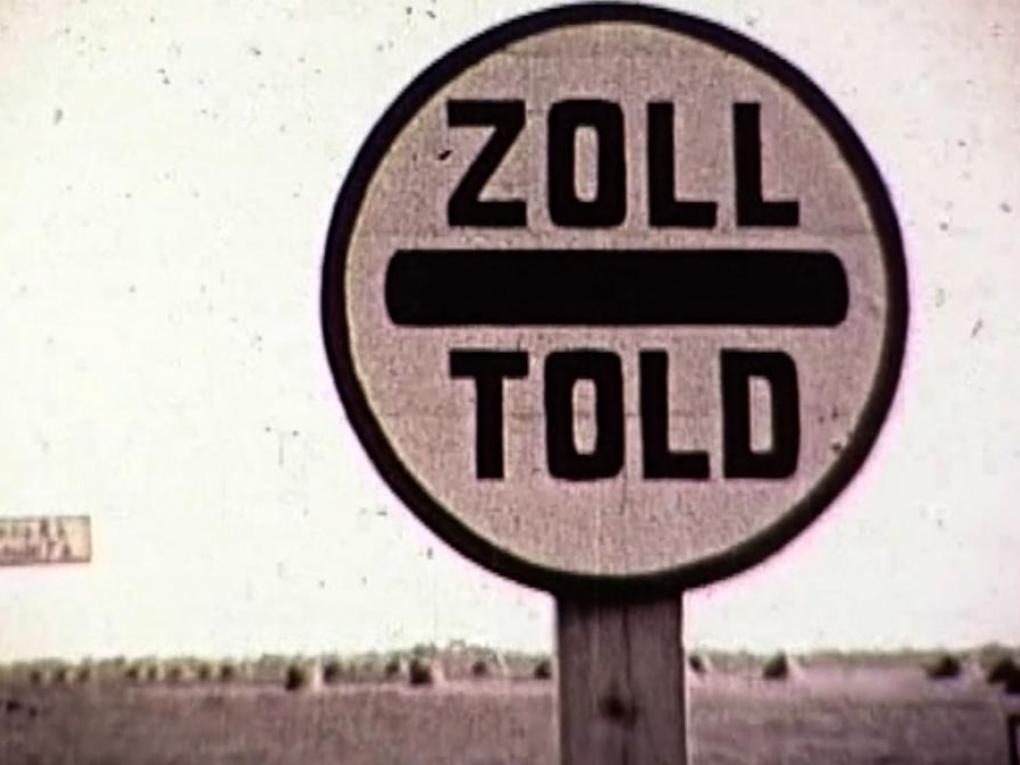

Dermed blev Slesvig, i kraft af den nationale selvbestemmelsesret, delt, og Nordslesvig blev indlemmet i Danmark, mens Sydslesvig forblev i det tyske statsforbund med Holsten. Hermed opstod det tyske mindretal i Danmark, som havde sine stærkeste bastioner i byerne, især i Tønder, men også i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev samt i landområderne af det sydlige Nordslesvig.

Det tyske mindretal i Danmark 1920-1945

De første årtier efter folkeafstemningen i 1920 var fra tysk side præget af ønsket om at genoptage grænsespørgsmålet. Man afviste både tidspunktet og den anvendte valgmodus, en-bloc afstemningen. Med et omfangsrigt organisations- og foreningsnetværk for den tyske befolkningsdel i Nordslesvig skulle den tyske kultur og ikke mindst sproget skabe grundlaget for en senere grænserevision. Således nærmede sproglig-kulturelle interesser og nationale politiske krav sig hinanden. Vejen fra fokus på nationale interesser over nationalistiske krav til nationalsocialistisk forblindelse var dermed tegnet for mange medlemmer af det tyske mindretal.

Nationalsocialisternes magtovertagelse i Tyskland, dens påvirkning af det tyske mindretal og endelig den tyske besættelse af Danmark den 9. april 1940 var en stor belastning for forholdet mellem det danske flertal og det tyske mindretal i Nordslesvig, der rakte ud over krigens afslutning. Både det nationalsocialistiske engagement og den frivillige deltagelse i Anden Verdenskrig, som henimod 2200 unge tyske nordslesvigere meldte sig til, førte efter slutningen af krigen til domme over mange medlemmer af mindretallet efter love med tilbagevirkende kraft under retsopgøret.

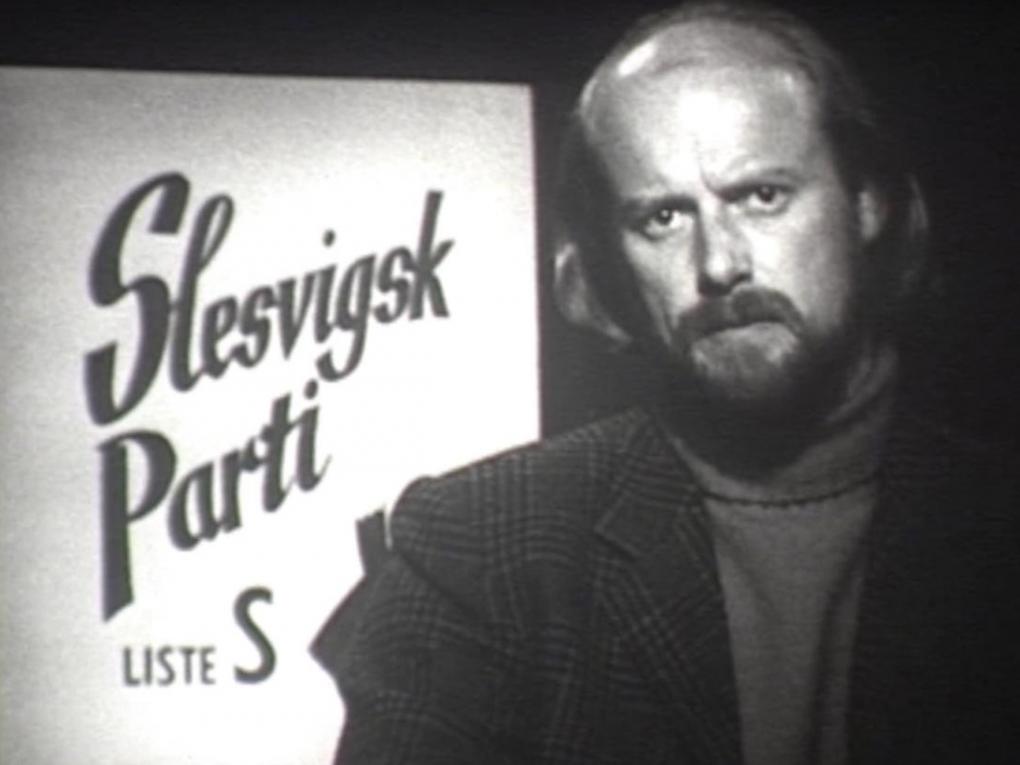

1945: Bund deutscher Nordschleswiger

Allerede i november 1945 så Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) dagens lys. Foreningen anviste en ny politisk retning for det tyske mindretal og lagde fundamentet for den samfundsmæssige anerkendelse af de tyske nordslesvigere som ligeberettigede og ligeværdige danske statsborgere. Det nydannede BDN frafaldt med det samme kravet om en grænserevision og erklærede sig loyalt over for den danske stat, Grundloven og Kongehuset.

1955: København-Bonn erklæringerne

Dermed var vejen banet for det, som skulle føre til ”København-Bonn Erklæringerne” i 1955. Medlemmerne af det tyske mindretals statsborgerlige rettigheder i Danmark bliver her bekræftet af den danske regering, og tilsvarende bekræftes det danske mindretals rettigheder i Tyskland af den tyske Forbundsregering. Disse erklæringer er forbilledlige i forhold til behandlingen af nationale og sproglige mindretal i Europa. København-Bonn erklæringerne er dog også opstået på grund af den helt specifikke situation i det dansk-tyske grænseland, der bl.a. indebærer, at der på begge sider af grænsen lever et mindretal, der står i nær relation til den omkringboende flertalsbefolkning.

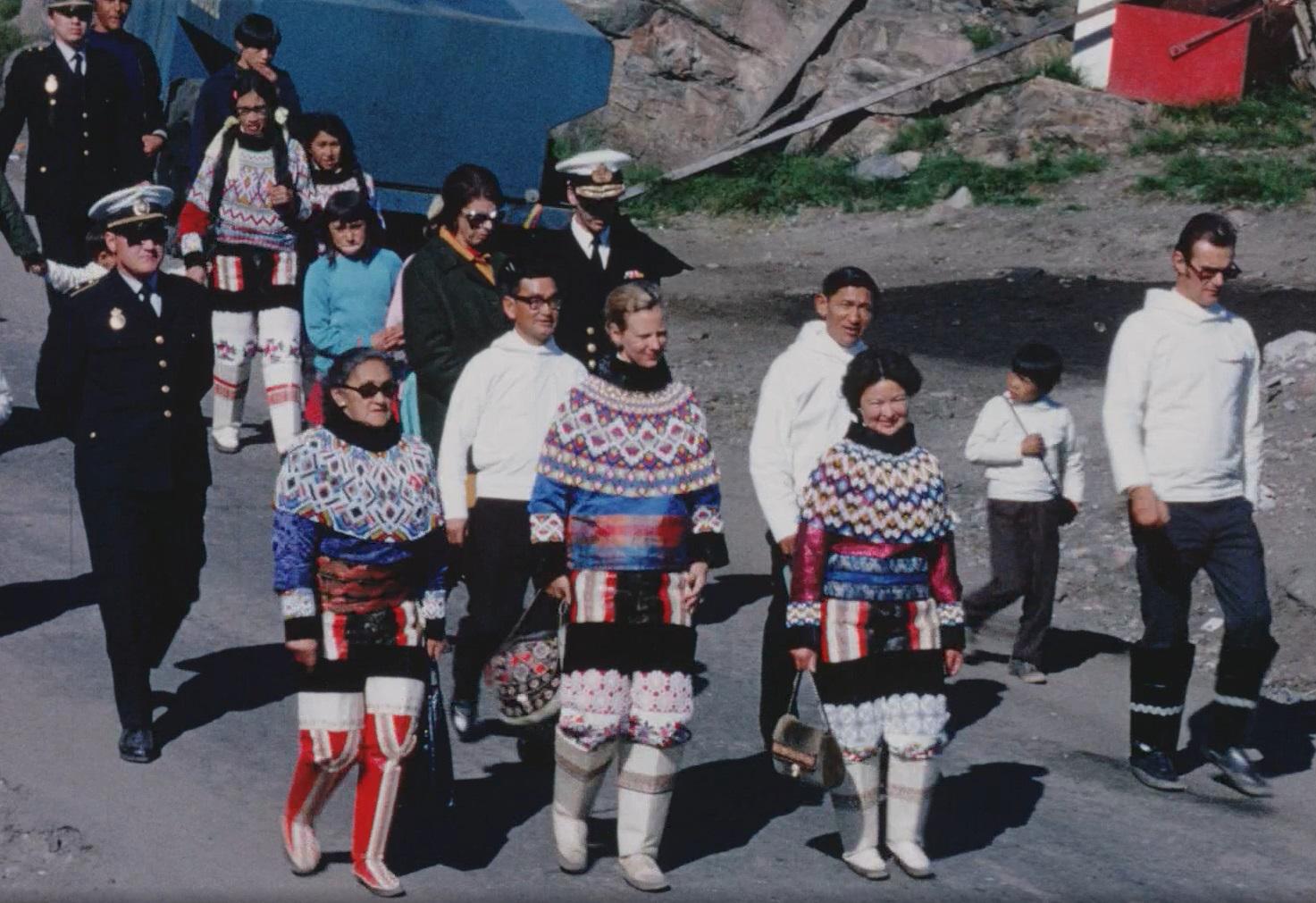

Det tyske mindretal i Sønderjylland er i dag anerkendt som en minoritet med sit helt eget sproglige særkende i Danmark jf. Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal og Chartret til beskyttelse af regionale- og mindretalssprog. Men vigtigere end den retslige beskyttelse i det fælles dansk-tyske grænseland er dog den ånd af tolerance og accept, der hersker på alle niveauer i det politiske liv og i samfundet. Det gode fællesskab og samliv mellem mindretallet og flertalsbefolkningen viser sig i alle dagliglivets aspekter, og kommer til udtryk i den selvfølge, med hvilken de tyske nordslesvigere deltager aktivt i og er med til at forme det politiske, samfundsmæssige, sociale og kulturelle liv i Danmark, alt imens den særlige tysk-nordslesvigske identitet bevares.

Af de ca. 250.000 indbyggere i de fire nordslesvigske kommuner opfatter omkring 6-8 % sig som tyske nordslesvigere. Deres kulturelle tilknytning til Slesvig-Holsten og til Tyskland står på ingen måde i modsætning til deres statsborgerlige loyalitet over for Danmark. Det tyske mindretal i Danmark opfatter sine institutioners rolle og opgaver som brobyggende mellem det tyske og det danske og bliver også betragtet som sådan af danske landsmænd, naboer og venner.

Tysk version:

Dänisch und deutsch im Herzogtum Schleswig

Von Frank Lubowiz, Historische Forschungsstelle der deutschen Volksgruppe

Ein deutsch-schleswig-holsteinisches Bewusstsein in Nordschleswig hat seine Ursprünge in einer langen Geschichte - lange vor der Volksabstimmung von 1920.

Die Identität der deutschen Nordschleswiger ist mit einer Landschaft verbunden, in der sowohl dänische Einflüsse aus dem Norden als auch deutsche Einflüsse durch die enge Verbindung mit Holstein wirksam waren, sie ist somit geprägt von den beiden Kulturen, die sich hier begegnen. Dieser historische Prozess begann bereits im Späten Mittelalter, als wirtschaftliche, sprachliche und kulturelle Einflüsse von Süden auf das Herzogtum Schleswig einwirkten, diese hatten über Generationen auch eine große Bedeutung für das dänische Staatswesen.

Auch wenn in Schleswig deutsche und dänische Einflüsse über Jahrhunderte aufeinandertrafen, war es die persönliche Entscheidung eines jeden Einzelnen sich kulturell und sprachlich der einen oder anderen Seite zugehörig zu fühlen. Auch auf staatlicher Ebene wurde im dänischen Gesamtstaat ein jeder in seiner sprachlichen und kulturellen Identität anerkannt und respektiert

Erst im 19. Jahrhundert wurde das Herzogtum Schleswig zum Zankapfel zwischen Deutschen und Dänen, als in der Zeit des nationalen Erwachens Sprache und Kultur als Ausdruck einer nationalen Entscheidung betrachtet wurden. Unter Berufung auf ein „historisches Recht“ erhoben nun beide Seiten ihren Anspruch auf das Herzogtum Schleswig.

Wie immer man es auch betrachtet, so war das Herzogtum Schleswig zwischen dem Ersten Schleswigschen Krieg 1848-1851 und 1920 - selbst als es nach dem Zweiten Schleswigschen Krieg von 1864 aus dem dänischen Gesamtstaat an Preußen kam und preußische Provinz wurde und ab 1871 zum Deutschen Reich gehörte, in seinem nördlichen Teil eher dänisch geprägt - diese Hälfte strebte nach Dänemark. Demgegenüber war die Mehrheit im Süden deutsch geprägt und betonte die Verbundenheit mit Holstein und Deutschland.

Preußen versuchte, die dänischgesinnte Bevölkerung im nördlichen Schleswig durch Sprachverordnungen zu germanisieren. Das gelang jedoch nicht und der dänische Bevölkerungsanteil blieb in Nordschleswig bis zum Ersten Weltkrieg zahlenmäßig bemerkenswert stabil.

Volksabstimmung 1920

Am Ende des Ersten Weltkrieges bot sich dem dänischgesinnten Teil der nordschleswigschen Bevölkerung die Möglichkeit mit Unterstützung durch Dänemark eine Volksabstimmung über die künftige Zugehörigkeit Schleswigs einzufordern. Wie auch für andere national umstrittene Gebiete wurde für im Versailler Friedensvertrag eine Abstimmung festgelegt, die in zwei Abstimmungsgebieten einmal en-bloc (1. Abstimmungszone: Von der nördlichen Grenze Schleswigs an der Königsau bis zur sogenannten Clausen-Linie, der heutigen Grenze) und in einer 2. Abstimmungszone südlich der Clausen-Linie gemeindeweise erfolgen sollte. Nordschleswig stimmte am 10. Februar 1920 mit 75% der abgegebenen Stimmen für eine Verbindung mit Dänemark. In der 2. Zone stimmte die überwiegende Mehrheit für den Verbleib bei Deutschland. Die Clausen Linie, die die 1. Von der 2. Abstimmungszone trennte, wurde damit zur neuen Grenze.

Schleswig wurde somit aufgrund des nationalen Selbstbestimmungsrechts geteilt und Nordschleswig wurde in Dänemark eingegliedert, während das südliche Schleswig weiterhin mit Holstein im deutschen Staat blieb. Das war auch die Geburtsstunde der deutschen Volksgruppe in Dänemark, die innerhalb der dänischen Mehrheit in Nordschleswig ihre Schwerpunkte in den Städten, besonders Tondern, aber auch in Apenrade und Sonderburg sowie in Hadersleben und außerdem im ländlichen Raum des südlichen Nordschleswig hatte.

Die deutsche Volksgruppe in Dänemark zwischen 1920 und 1945

Die ersten Jahre nach der Volksabstimmung von 1920 waren auf deutscher Seite stark von der Forderung nach einer Grenzrevision geprägt, da man sowohl den Zeitpunkt und die Form der Abstimmung, vor allem aber den Wahlmodus einer en-bloc-Abstimmung kritisierte. Durch die Schaffung einer umfangreichen Vereins- und Organisationsstruktur für den deutschgesinnten Bevölkerungsteil in Nordschleswig sollten deutsche Kultur und Sprache als eine Grundlage für eine spätere Grenzrevision gestärkt werden. Sprachlich-kulturelle Interessen gingen Hand in Hand mit politischen Forderungen. Schließlich führte die Betonung nationaler Interessen zu nationalistischen Forderungen und für viele Angehörige der deutschen Volksgruppe war damit der Weg in den Nationalsozialismus vorgezeichnet.

Die Machtübernahme der Nationalsozilisten in Deutschland hatte starke Auswirkungen auf die deutsche Volksgruppe. Und mit der deutschen Besetzung Dänemarks am 9. April 1940 erfuhr das Verhältnis zwischen der deutschen Volksgruppe in Nordschleswig und der dänischen Mehrheitsbevölkerung ihre stärkste Belastungsprobe, die bis 1945 anhielt. Annähernd 2.700 junge deutsche Nordschleswiger hatten sich freiwillig zur Teilnahme am Zweiten Weltkrieg gemeldet. Dies und das nationalsozialistische Engagement der Volksgruppe führte nach dem Zweiten Weltkrieg dazu, dass viele Mitglieder der Volksgruppe nach gesetzten mit rückwirkender Kraft verurteilt wurden (Rechtsabrechnung)

1945: Bund deutscher Nordschleswiger

Allerdings wurde bereits im November 1945 auch der Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN) gegründet, der der deutschen Volksgruppe eine neue politische Richtung gab und das Fundament für die gesellschaftliche Anerkennung der deutschen Nordschleswiger als gleichberechtigte und gleichwertige dänische Staatsbürger legte. Die bedeutsamste Änderung der Haltung der deutschen Nordschleswiger zeigte sich 1945 darin, dass man auf die Forderung nach einer Grenzrevision verzichtete und in der Gründungserklärung des Bundes Deutscher Nordschleswiger erklärte, loyale Staatsbürger Dänemarks sein zu wollen – loyal gegenüber dem dänischen Staat, seiner Verfassung und dem Königshaus.

1955: Bonn-Kopenhagener Erklärungen

Das sollte den Weg öffnen, der schließlich zu den ”Bonn-Kopenhagener Erklärungen” von 1955 führen sollte. In diesen parallelen Erklärungen Dänemarks und Deutschlands jeweils gegenüber der Minderheit in eigenen Land, wurden von Seinen der dänischen Regierung der deutschen Minderheit alle staatsbürgerlichen Rechte in Dänemark bestätigt und die deutsche Bundesregierung bestätigte gleichfalls diese Rechte für die dänische Minderheit in Deutschland. Diese Erklärungen gelten als vorbildlich für die Behandlung nationaler und sprachlicher Minderheiten in Europa, sie sind allerdings der besonderen Situation des deutsch-dänischen Grenzlandes entsprungen, bei der auf beiden Seiten der Grenze eine Minderheit lebt, die mit der sie umgebenden Mehrheitsbevölkerung in einem engen Zusammenhang lebt. Die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig genießt den die Anerkennung und den Schutz aufgrund der Rahmenkonvention des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten und der Charta zum Schutz von Regional- und Minderheitensprachen.

Aber bedeutsamer als diese rechtlichen Instrumente ist im deutsch-dänischen Zusammenleben im Schleswigschen Grenzland jener Geist der Toleranz und Akzeptanz auf allen Ebenen, sowohl im politischen Leben als auch in der Gesellschaft. Hier kann man ein gutes Miteinander von Minderheit und Mehrheit feststellen, das in vielen alltäglichen Aspekten sichtbar wird, wenn sich zum Beispiel die deutschen Nordschleswiger aktiv daran beteiligen, das politische, gesellschaftliche, soziale und kulturelle Leben Dänemarks mitzugestalten und dabei ihre eigene deutsch-nordschleswigsche Identität bewahren.

Von den ca. 250.000 Einwohnern der vier nordschleswigschen Kommunen fühlen sich ungefähr 6-8 % der deutschen Volksgruppe zugehörig. Ihre kulturelle Verbindung nach Schleswig-Holstein und Deutschland steht in keiner Weise im Widerspruch zu ihrer staatsbürgerlichen Loyalität gegenüber Dänemark. Die deutsche Volksgruppe sieht die Rolle ihrer Institutionen und Vereine als Brückenbauer zwischen deutsch und dänisch und wird von ihren dänischen Landsleuten, Nachbarn und Freunden auch so gesehen.

Frank Lubowitz | 9. december 2020.